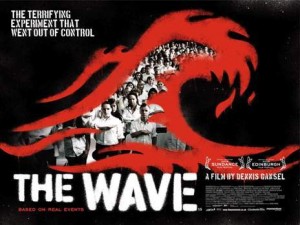

《浪潮》:极权主义的起源

《浪潮》的故事改编自发生在美国的真实事件,1967年4月,加州帕洛阿尔托市库柏莱高中的历史老师罗恩•琼斯为了让学生们亲身体会到纳粹极权运动的恐怖,他大胆的设计了一个实验,让学生们模仿纳粹党徒,在班里发起了一个微型的极权运动,没想到几天之后,就有越来越多的学生加入其中,大家逐渐陷入一种难以自拔的极权狂热中,琼斯的班级简直成了一个微型的纳粹“飞地”,直到最后琼斯给学生们播放记录纳粹暴行的图片,惊愕的学生们才戛然而止。这个别具一格的社会学实验惊世骇俗的证实了极权主义与普通人生活之间的某种必然关系,2008年,年轻的德国导演丹尼斯•甘赛尔将其改编成电影《浪潮》搬上了银幕,除了把地点从美国换到德国以外,基本上保持了整个事件的真实性(当然结尾与真实情形大相径庭)。此片一出,立即受到无数影迷追捧。甘赛尔素来以探讨政治体制与个人之间的关系为长,2004年他就推出过《希特勒的男孩》,此番重操熟悉的题材,在表现力上也是更上一层楼。

《浪潮》的故事改编自发生在美国的真实事件,1967年4月,加州帕洛阿尔托市库柏莱高中的历史老师罗恩•琼斯为了让学生们亲身体会到纳粹极权运动的恐怖,他大胆的设计了一个实验,让学生们模仿纳粹党徒,在班里发起了一个微型的极权运动,没想到几天之后,就有越来越多的学生加入其中,大家逐渐陷入一种难以自拔的极权狂热中,琼斯的班级简直成了一个微型的纳粹“飞地”,直到最后琼斯给学生们播放记录纳粹暴行的图片,惊愕的学生们才戛然而止。这个别具一格的社会学实验惊世骇俗的证实了极权主义与普通人生活之间的某种必然关系,2008年,年轻的德国导演丹尼斯•甘赛尔将其改编成电影《浪潮》搬上了银幕,除了把地点从美国换到德国以外,基本上保持了整个事件的真实性(当然结尾与真实情形大相径庭)。此片一出,立即受到无数影迷追捧。甘赛尔素来以探讨政治体制与个人之间的关系为长,2004年他就推出过《希特勒的男孩》,此番重操熟悉的题材,在表现力上也是更上一层楼。

《浪潮》一片在六天内讲述了一场名为“浪潮”的微型极权主义运动从游戏般的开场、到野火般迅速蔓延、再到不可名状的狂热、直到最后死的死、抓的抓,落得惨淡收场的全过程——好在这只是一个德国高中里的课程教改实验,使得观众们得以较为从容的全盘审视之。不过管中窥豹也能以小见大,整个《浪潮》的过程其实就是一个缩微样本,生动的说明了极权主义运动的渊薮及其特性。

一、意识形态特性

《浪潮》有一个百无聊赖的发端:老师文格尔教了不想教的课,学生们听得乏味,老师教得更沉闷,于是文格尔才想出了这么个点子来激发学生的学习积极性。当故事刚刚开始的时候,“浪潮”运动还未成型,谈不上什么像样的理念甚至纲领,但是随着运动的发展,学生们越来越沉迷其中,而那种对普通学生的吸引力,已经越来越具有极权主义意识形态的特点。当然,《浪潮》中的主人公只是中学生,当他们谈论为何会加入“浪潮”运动时,往往会把与家庭的疏离、对现实生活的厌倦联系起来——关于后者,观众们不难注意到有一场在酒吧里谈话的戏,当学生们聊到“谷歌上被搜索最多的是帕丽思•希尔顿”时,他们对整个当代社会的“堕落”和不满溢于言表。

于是乎,“浪潮”成为孩子们的庇护所。其实从哲学上讲,绝大多数人都有拒斥偶然、追求某种终极万能解释规律的倾向。因为人们往往无法独力面对这个黑暗、荒诞的世界,所以,对于普通人来说,“他们生来倾向于各种意识形态,因为他们将事实解释为只是一般规律的一个具体例子,否定事物的巧合,发明了一种适应一切的万能解释,假设它是一切偶然事物的根本。”【1】孩子们或许没有意识到这一点,但他们的表现却生动的说明了他们对于万能意识形态的趋向——这简直是生物本能式的反应。当然,“浪潮”毕竟不是一个完整的极权主义运动,所以内中的意识形态特性还处于原始的萌芽阶段,但这种萌芽阶段的极权主义意识形态已然爆发出对个中成员洗脑式全方位操控的致命能量。

学生们对于“浪潮”的反应并不相同,有人不屑,有人退出,有人加入,有人反对,也有人死心塌地的为“浪潮”迷狂。以蒂姆为例,这为可怜的男孩最后坦诚“浪潮”就是他的生命(他也为此搭上了性命)。片中对蒂姆的背景未多做交待,我们倒是可以看出他的家庭不是很幸福——当他在饭桌上高谈“浪潮”的“伟大魅力”时,他的父母甚至都没打算认真听下去(不幸的是,这似乎是当今家庭中代际交流的常态)。当然通过同学们的对话我们可以推测出蒂姆有些精神不稳定:偷拍女生照片、私藏枪支、谎称与别人的家人关系等等,而他通宵在文格尔老师家门外守候,更是令人有些不寒而栗。其实这些戏分就表明了蒂姆的弱势处境,如果把全班看成一个小社会的话,蒂姆无疑处于最底层,他的生活中缺少最基本的关爱(例如经常被小混混欺侮)。由是,我们就不难理解蒂姆最后的疯狂了,那些在观众眼里侮辱常识的无稽之谈,在蒂姆心中却是金科玉律——蒂姆没办法,只有在这种(被他想象出的)极权主义意识形态神话中,他才能找到起码的自尊,而他最后的虚妄“牺牲”也成就了他对这种意识形态的完美臣服——对蒂姆来说,常识已经失效了。如果将“浪潮”镜像般放大对照于整个社会,蒂姆无疑是那些遭受社会不公、个人基本权益无法伸张的弱势群体\群众的缩影,对于这些弱势群体\群众来说,“他们在精神上和社会上无家可归的情况下,就无法以一定的尺度来深刻洞悉任意性与计划性、偶然性与必然性之间相互依存的关系……或者面对混乱的发展和完全任意性的衰落,或者服从于最严格的、异想天开的意识形态虚构的一致性,群众可能永远只会选择后者,随时以牺牲个人来作为代价——这并不因为他们愚蠢或邪恶,而是因为在总体的灾难中,这种逃避至少给予他们一种最低限度的自尊。”【2】也就是说,人性中本来就有对意识形态的趋向,在蒂姆这又被他所遭遇的种种不幸给放大了,二者相结合,便有了蒂姆对极权主义“浪潮”的迷狂。

值得注意的是,蒂姆在“浪潮”实验中只是极少数,但在一个整体不公、而且这种不公还在日益扩大的社会里,蒂姆代表的就是千千万万的普通群众了。

二、组织特性

短短一个星期内,“浪潮”当然不可能发展成完整的极权主义组织,不过从影片的内容来看,“浪潮”已然呈现出某些明显的极权主义组织特性。总的来说,“浪潮”还不是极权主义运动的核心政党类组织(精英组织),而是类似于某种“前锋组织”(例如纳粹的冲锋队和希特勒青年团)的类型。如果我们把文格尔老师看作是“浪潮”运动的极权主义独裁领袖,蒂姆、或许还有最后揪着马尔科上台的那几位同学可以算作是运动的核心成员,那绝大多数“浪潮”的参与者其实都只是同情“浪潮”或者被其神秘魅力吸引的“前锋组织”的成员。

孩子们其实都是以很私人的理由加入“浪潮”的,有些女孩可能是为了看帅哥,而卡萝的弟弟则是为了耍酷——当他守在门口阻止非“浪潮”成员进入时,他显得那么的趾高气扬。不过我们决不能小看这些前锋组织成员的作用,“前锋组织环围着运动成员,像一堵保护墙,将他们和外部的正常世界隔开;同时,它们又组成一道返回正常状态的桥梁,若非如此,运动成员在掌权之前的阶段就会觉得,他们的信仰和那些普通人之间、自己的虚构谎言和正常世界之间,差异太大。”【3】所以说,正是“浪潮”突出的前锋组织特性,蒂姆这些核心成员才会在极权主义的温室里茁壮成长——蒂姆们建立了“浪潮”,然后又被“浪潮”裹胁并被与外部正常世界隔离开来(事实证明,互联网并不是总能起到有效沟通作用的)。当然,对于极权主义运动来说,一个独裁的领袖不可或缺,“领袖处于运动的中心,是使整个运动运行不息的发动机。”【4】但是在片中我们可以看到,作为“浪潮”的发起者和领袖,文格尔老师其实有点游离于运动之外——他一开始纯粹把这看成了一场课堂教学游戏,没有太过认真,只是后来发现事有蹊跷,才现身制止。不过从某种意义上说,文格尔的态度客观上也符合了他作为“浪潮”的神秘领袖的气质——极权主义的独裁领袖总是神龙见首不见尾,笼罩在神秘主义的光环中。而蒂姆主动找到文格尔要做他的保镖,更是凸现了领袖处于运动中心的重要性——我们完全可以想像出这样一个众星拱月式的极权主义组织层级,不过我们也得庆幸文格尔一言九鼎的独裁权力,若不是他的正常,整个“浪潮”不知要疯狂到何时为止。

“浪潮”的另一个特点则是与黑社会的趋同,事实上,极权主义运动曾被称为“光天化日之下建立的秘密会社”【5】。而在片中也多次出现了“浪潮”与黑帮对峙的场面:一开始是蒂姆被小流氓欺侮,“浪潮”成员前去解救,到了后来黑帮份子前来寻仇,“浪潮”却已经有了异乎寻常的凝聚力——当蒂姆拿出仿真枪时,曾经不可一世的黑帮落荒而逃——此时的“浪潮”在黑帮的眼里已经幻化成另一个新近成立的狂热到不可理喻的黑社会组织了。而另一个有趣的细节是,黑帮们往往黑衣黑裤,身上雕龙画凤;而“浪潮”则是以白衬衣为制服,而且没有纹身的要求——这种看起来清爽无害的外型却成为了比黑帮更恐怖的温床。

极权主义秘密会社丧心病狂的敌视它的外部世界,“政党和一般的公开社团只认为那些公开反对它们的人是敌人,而秘密会社的原则一向是‘凡是不公开表明归属的人都应排除在外’。”【6】所以,我们看到片中的锡南半开玩笑的说买来的冰淇淋只给“浪潮”的成员吃时,其实就暗合了这种组织特性。同时,影片也清晰的描述了“浪潮”树立“敌人”的发展过程:当文格尔老师的“浪潮”动议一开始效果不佳时,他号召全班同学一起踏步,并声称“要楼下学习无政府主义课程的班级吃灰”时,得到了学生们最热烈的一致欢呼——显然,文格尔巧妙的树立起了一个“敌人”,正是这个“敌人”的存在给“浪潮”运动结结实实的打了一针鸡血。而随着运动的发展,“敌人”的范围迅速扩展,越来越符合极权主义运动普遍敌视外界的特点。

“浪潮”的标志也成了片中的另外一场重头戏,当孩子们满大街涂鸦“浪潮”标志时,他们获得了极大的快感,殊不知,这也是极权主义运动的典型特征之一。一方面,极权主义和黑帮一样都是非常重视仪式的,“秘密会社与极权主义运动之间最吸引人的相同点是仪式的作用。在这一方面,莫斯科红场上的游行在性质上与纽伦堡的庆祝政党生日的盛大礼节完全一样。在纳粹仪式的中心是一面所谓‘鲜血的旗帜’,布尔什维克仪式的中心是列宁的遗体,两者都在仪式中注入崇拜偶像这一强有力的因素。”【7】由此我们就不难理解,“浪潮”的挥手礼构成了这场微型极权主义运动仪式化重要的组成部分,当“浪潮”的成员们山呼海啸着一同将右手在胸前摆出柔和曲线时,传达出的意味却是沾染着血腥气的强硬。不过“浪潮”的偶像总是缺席——好男人文格尔老师一下班就迫不及待的回家陪老婆,于是,另一个规律起作用了——“‘偶像’只是一种组织手段,在秘密会社中常用,也常用于以可怕的、令人恐惧的象征物来威吓其成员保守秘密。”【8】——当“浪潮”需要一个作为偶像替身的象征物时,蒂姆设计那个的抽象标记就起到了这个作用。明白了这一点,我们也就不难理解为什么蒂姆冒着生命危险要把“浪潮”的标志涂抹到一栋未完工的大楼外部(虽然从生活逻辑上讲这有点不合常理)——此举标志着“浪潮”的象征物威吓作用达到了顶点。而另一个有趣的细节是,虽然蒂姆总是在“浪潮”的标志旁加上一两把手枪,但真正被“浪潮”成员广泛接受并传播的标志却只是一个抽象的海浪图形,看来,这种“象征物的威吓”无须直观的图形联想即可达成作用。

三、策略特性

“浪潮”是一场实验(幸亏这只是一场实验),整个过程基本上处在文格尔老师的全面控制下(虽然为了增强戏剧性甘赛尔修改了结尾),不肖说,这个实验的结果就是使得善良天真的同学们一步步迈入邪恶的深渊,当蒂姆举枪自杀、马尔科被众人揪斗的一幕出现时,“浪潮”的邪恶被渲染到了最高潮。于是,观众们似乎看到了一场经过精心设计的诱人作恶的骗局、一个被看似毫无危险的小游戏包裹起来的陷阱——在这场骗局中,某种巧妙的策略被顺利的实施,然后将孩子们一个个“请”入了圈套。

诱善人作恶需要高明的策略,在总结关于权威服从的心理学实验时,社会心理学家津巴多指出,权威(极权主义)引诱普通人作恶需要以下十个特点或者条件:

(1)营造束缚性的契约关系。在现实世界中,契约形式便是入组织的宣誓、保证服从上级,等等;

(2)设计“有意义”的角色。通常这一角色具有某种先入为主的正面价值和自然行为模式;

(3)制定保证服从的基本规则:试验规则或者组织纪律;

(4)装饰起冠冕堂皇的说辞;

(5)预留推卸责任的后路。在现实世界里,上级说了算,群众紧跟就是正确;

(6)诱人步步陷入;

(7)加害程度逐渐加强,不知不觉地一点一点增加;

(8)悄悄从“正”转“邪”;

(9)高筑有进无退的门槛,不让参与者有退出的机会;

(10)强调宏大的高尚理想。【9】

对照津巴多总结,我们不难发现,整个“浪潮”运动完全符合以上的策略特性。津巴多先生提的这十条略有一些重复,我们合并一下同类项,(6)(7)(8)全是“温水煮青蛙”式的蚕食策略;(1)(3)(9)是营造刚性的退出障碍;(2)(4)(5)(10)则都是在心理\意识形态的层面打开极权主义的缺口。这三大特性无疑也在“浪潮”中体现得淋漓尽致。当然有一些特性是通过别的方式呈现的:例如(9)本是不存在的,但是某些成员却臆想出了这种门槛——蒂姆之死是最好的明证;(2)(5)则是由文格尔老师的天然身份所承担起来;(10)无疑是被学生们对家庭的疏离和对社会的厌恶所建构的。但不管怎么说,津巴多总结的这十条策略切切实实的贯穿于“浪潮”中,文格尔无意间也成了经由这些策略一手导致校园惨案的罪魁祸首。

四、个体特性

一个个普通的德国萝莉和正太,怎么好好的就成了极权主义的恶魔?这个问题直指极权主义研究的中心环节。针对这类问题,社会心理学家斯泰纳曾经提出过一个“沉睡者”的概念,来指代正常情况下蛰伏,但有时却被唤醒的残酷的潜能。斯泰纳进一步指出:“在某种程度上,所有的人都是沉睡者,以至于他们都有一种在特殊条件下能被触发的暴力潜能。”【10】基于此我们可以做出判断:文格尔的班级里全是一群“沉睡者”,他们的暴力潜能被“浪潮”所唤醒,导致他们一步步滑入恶的深渊(好在最后有“领袖”的悬崖勒马)。

这个概念或许会令我们有些沮丧,不过面对人性中本来的“邪恶”就是面对这个荒诞、无常的世界的一部分。唐僧西天取经后在河里打翻了经书,后来放于大石头上晒干后取下,结果发现经书破损,唐僧一时心急如焚,不过孙悟空却转转眼睛告诉师傅:天地原本残缺不全,这记载天地真义的经书,自然也应是残缺不全的。听闻这话,唐僧很快转怒为喜。孙猴子这话看似简单,却说出了存在主义哲学家们皓首穷经一辈子才悟出的道理。不过说来容易做来难,当我们在现实中一次次伤心失望以致有些绝望的时候,殊不知已经在心中给“恶”留下了一席之地。一旦社会动荡,有野心家利用之,极权主义的灾难很快就会席卷而来。人是“沉睡者”,但这并不意味着我们无能为力,事实上,即使在最黑暗的极权主义作恶之时,总有一些人,他们身体中被唤醒的不是恶,而是善——正是有这些独力面对黑暗极权,勇敢而又清醒的抵抗的人们的出现,“沉睡者”这个概念才有意义——如果人人都是“沉睡者”,都是极权主义罪恶的天然同盟,那“沉睡者”这个概念也就泛化到没有特殊指代可言了(从这个意义上讲,超验的道德似乎成了极权主义社会中正义之士唯一可以依靠的基石,也正因为此,雅斯贝尔斯才会说“纳粹统治下的德国是一座监牢……牢门一旦关闭,从内部打破监牢便不再可能”【11】)。

《浪潮》中的卡萝就是一个“抵抗者”的代表,当周围的同学、甚至自己的弟弟都逐渐被“浪潮”卷入其中时,卡萝始终保持着难得的清醒——当然卡萝也耍过小孩子脾气,譬如她对舞台剧排练的旷工。不过卡萝始终没有放弃,她开始个人印制反“浪潮”的传单在校园里散发(看到卡萝一个人的身影在漆黑的校园里小心翼翼的穿梭时,我们很容易联想起“白玫瑰小组”)。卡萝的努力不是没有作用的,她起码让自己的男友马尔科意识到了事情的荒谬与严重性,而清醒的马尔科找到文格尔老师,才促使文格尔下决心结束这一切——当然,不得不指出另一个令我们有些沮丧的事实:如果不是有个正常的“领袖”,“抵抗者”们的努力基本上是徒劳的。不过当极权主义的幽灵还没有翻云覆雨时,“沉睡者”概念却可以时时刻刻的提醒我们:为自由民主之善——尽管它看起来有那么多缺点,切莫为极权主义之恶——尽管它表面看起来如此的辉煌美好。

必须让我们体内的“沉睡者”永远沉睡下去,这样我们永远不会知道我们体内被唤醒的究竟是善还是恶,而这种无知却是我们的大幸。

五、文化特性

极权主义“浪潮”的文化特性就是:没有文化特性——这是针对“文化决定论”(特殊的文化造就了特殊的极权主义运动)来说的。《浪潮》的故事原型本就是对“文化决定论”最有力的反诘——很多人原本以为只有反犹传统深厚(事实上德国并不是欧洲反犹最激烈的国度)而且饱蘸着容克军国主义氛围的德国才会酝酿出纳粹的极权主义暴行,但琼斯的实验却让我们口瞪目呆——一旦制度允许,再加上有人鼓动,极权主义运动会在每一个地方迅速成型。而甘赛尔在影片里也有意无意的凸现了对“文化决定论”的反驳:《浪潮》一再渲染的是文格尔班级里孩子们的普通生活,他们泡妞、听摇滚乐、泡吧,跟一般的当代城市年轻人没什么区别;而且这些孩子们总在讨论“全球化”概念(这一概念也成了“浪潮”升温的催化剂),实际上观众们也可以得到暗示:这是一群在全球化时代长大的孩子,他们没有特殊性,也并没有特殊的文化造就特殊的他们——事实上,在全球化日隆的今天,全球青年亚文化的同质性也益发明显,一个柏林的高中生和一个上海的高中生可能从穿着到喜好上都如出一辙:牛仔裤、T恤衫、可口可乐、互联网、奥斯卡、MTV、NBA……再没有比用“特殊文化”来硬性的区分时下的年轻人更荒谬的事了。

所以,当蒂姆烧掉自己的阿迪达斯运动衫时,他不是在告别某种“德国文化”或者“西方文化”,而是向正常的社会告别——甘赛尔从隆隆火焰后拍摄蒂姆的迷离眼神,不禁使人想起纳粹的焚书事件。当然我不是说没有地域文化的区别,只是这种区别微弱到不足以构成造成极权主义的决定性因素——即使有不同的文化,美国的实验和德国的历史其实已经证明了整个西方世界都有这种极权主义的危险(东方还需要证明吗?),所以“文化决定论”实际上已经失效了。

此外,“文化决定论”还不得不面对一个时间性上的尴尬悖论:如果要证明陷入极权主义狂热的某一代人是被特殊的文化所造就的,从逻辑上还必须得证明这一代人的文化与他们的上一代和下一代都截然不同,而对绵延存续的人类文化来说,这显然不可能。

至于所谓的“国情论”,其实也是“文化决定论”的另一种翻版。不过对中国(大陆)知识界而言,“文化决定论”似乎从上世纪90年代到现在一直在包治百病。一方面有言说空间的问题,知识分子扎堆到“文化”里头讲话比较安全;另一方面,这也与中国(大陆)人文知识分子的知识结构有关:“文人的思维特征是瞧不起工匠式的技术思维,有问题喜欢向上走,走向云端,引出一个统摄一切的本源,然后再俯瞰下来,向下作哲学的批判或文学的抒情……文人传统过甚,又喜欢追寻万物一源,这个‘一源’定位在文人所熟悉的事物上,总得与‘文’有缘,这样就容易把他们从大学中文系学得的文化评论(多半是文艺评论),以及由此形成的抒情训练就统统派上了用场”【12】。也就是说,一旦谈到“文化评论”,凡事都变得比较好忽悠了——尽管这种忽悠除了制造廉价的口水文字和批发职称与学位以外毫无用处(不过我也由此得出一个有点可怖的结论:抛开这帮文人与权力间“皮之不存,毛将焉附”的先天从属关系不谈,单单按照前述关于极权主义意识形态的特性分析,他们已经似乎是极权主义意识形态的天然吹鼓手,因为文人们身上那种“发明了一种适应一切的万能解释”的倾向几乎是为极权主义运动度身定制的——这也能部分的解释海德格尔与纳粹间的心有灵犀吧——当然文人们有意无意推波助澜的极权主义运动往往也会悲剧性的把他们自己吞噬掉)。

毫无疑问的是,抒情和文艺腔在面对极权主义浪潮时彻底阳痿了,极权主义之恶是个板上钉钉的血淋淋事实,我们必须以实证性的态度来接纳它——这里没有什么“文化”的关系,我们应该像扫除害虫一样先扫除那帮无聊文人,然后以坦然的、真诚的姿态面对这个世界,面对这个世界的恶。

六、小结

《浪潮》构成了一个饶有趣味的社会学\政治哲学文本,桎梏的大陆“电影学”研究视野在面对《浪潮》时的无能为力一览无余。不过学院里的“电影学”会死,活生生的电影实践却是个永动机。放眼世界,《浪潮》的类似主题其实早就被好莱坞选用过——想想《搏击俱乐部》,是不是改头换面的中产阶级版《浪潮》?而由此我也联想到,比起《活着》和《蓝纸鸢》这类影片来,《阳光灿烂的日子》也许是个内里极为“险恶”的作品,对这个问题,希望有一天那些生活在XXX宰制中的人们可以开诚布公的讨论它,而不用再忍受封锁、删除、过滤等手段的干扰。

真理越辩越明,如果你们是对的,那你们怕什么呢?

注释:

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】(美)汉娜•阿伦特《极权主义的起源》,林骧华译,三联书店2008年,第452页、453页、469页、477页、480页、481页、481~482页、482页

【9】【11】转引自徐贲《人以什么理由来记忆》,吉林出版集团有限责任公司2008年,第315~316页、109页

【10】转引自(英)鲍曼《现代性与大屠杀》,译林出版社2002年,第219页

【12】朱学勤《书斋里的革命》,云南人民出版社2006年,第151页

原文地址:http://www.mtime.com/my/t193244/blog/1949668/

标签:极权专制