胡适之先生逝世48周年

2月24日是胡适之(1891年12月17日-1962年2月24日)先生逝世48周年。有人或许会问不逢五也不逢十,怎么想起来写这么一篇文字?逢五逢十我会写,但今天我更想说的是,先写下这些文字,让更多的人早一点了解他, “以口为碑”、“以心为碑”、“以文为碑”纪念他,感谢他。胡适之先生是百年中国历史、学术史、思想史、哲学史、文化史、红楼梦研究、教育、外交的重要拓荒者和推进者之一。他是我心中近百年来中国知识分子的一抹亮色,他说过“要怎么收获,先那么栽”,他自己正是这样一个人。他去世时,陈之藩在美国一口气写下九篇纪念文章,集成《在春风里》一书,赚去了我不少眼泪。今天,我愿以陈寅恪先生悼念王国维先生的碑文,来表达对胡适之先生的纪念:“先生之著述,或有时而不章。先生之学说,或有时而可商。惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。”

记得读过一篇文章,题目是“错过胡适一百年”,内容不太记得了,但题目却永远留在了我心底。胡适在台湾去世时,蒋介石亲手写下的挽联是:新文化中旧道德的楷模,旧伦理中新思想的师表。我以为然。前些日子,读唐德刚的《张学良口述历史》(附光盘),在蒋介石去世时,张学良曾经写下挽联:关怀之殷,情同骨肉,政见之争,宛若仇雠。我很感怀中国老辈人之间的交往,私谊和政见还是分得清。

之所以对“错过胡适一百年”这篇文章题目印象深刻,是因为我也有同感。我是学历史的,虽读大学时已经八十年代,但胡适之先生在大陆还是个禁区,他在我们现代史书中还是被批判的对象,他的只言片语,我就是在批判他所断章取义的引用中得以窥见。所以,我们八十年代的大学生又错过了他。第一次读胡适的文字,是在我念研究生的时候,后来,我陆续买下了《胡适文存》(四册)、他写的《丁文江传》、《四十自述》、丁文江写的《蒋百里传》、罗尔纲写的《师门五年记·胡适琐记》、唐德刚写的胡适系列,包括《胡适杂忆》、《胡适口述自传》《书缘与人缘》等、余英时的《现代危机与思想人物》(胡适篇)、钱穆的《八十忆双亲·师友杂忆》、陈之藩《在春风里》等,渐渐读得多了,透过两岸三地学者及境外华裔学者对他的回忆、系统评价,他自己留下的文字,使早年就“暴得大名”的胡适之先生,在我眼里充盈立体起来,对他的了解愈多,对他的尊敬就愈多。错过了胡适之先生,不是他的损失,而是我们的损失。他的学术、他的思想、他对新文化运动的贡献、他对北大的贡献、他对自由民主的追求、他的“大胆的假设,小心的求证”、“有一分证据,说一分话,有九分证据,不说十分话”、“只开风气不为师”、“多研究些问题,少谈些主义”、“容忍比自由更重要”的一系列主张……将永标史册。无论你学习也好、批判也罢、与他争辩、将他推进……总之,胡适之先生就是这样的历史人物。所谓“历史人物”,就是在某一段历史中,你躲不开、绕不过的人!

我没有能力评估胡适之先生在中国近代学术文化思想史上意义和影响,只试着循以下线索提纲挈领地提示有志于了解他、研究他的学人。

一、胡适的横空出世及其思想史的背景

1910年胡适之18岁考取庚子赔款第二期官费生赴美留学,先在康奈尔大学学农科,后转哥伦比亚大学追随约翰·杜威读哲学,1917年1月号上发表《文学改良刍议》,1917年9月任教北大(蔡元培要聘胡适到北大教书,是因为看到他《诗三百篇言字解》,是靠考据文字,而不是“暴得大名”所提倡的文学革命),1919年2月《中国哲学史大纲》上卷出版、胡适因提倡文学革命而成为新文化运动的领袖之一,添补了当时中国思想界空白,叨着了要害。他的朋友陈独秀1918年12月创办了《每周评论》、他的学生傅斯年、罗家伦1919年1月创办《新潮》,这两个白话文刊物自然成了《新青年》最有力盟友。1917年,中国思想界严复、康有为、章炳麟、梁启超等虽还健在,似乎功成身退,不再活跃在第一线。胡适时代,庚款兴学以来,中国学者对西学亲切而直接的体认。中国以前关于西学,大都从日本转手而来,严复是个例外。

二、思想的传播——怎样说才好?

有时候怎样说比说什么还重要,余英时说陈独秀富于革命的冲动和敏锐的观察力,而胡适持论坚定而态度稳健。原本傅斯年是北大中国文学系黄侃教授的高足,听后胡适《中国哲学史》后,才投其门下,本为批评他而来听课,却被他深深吸引,足见胡适的魅力。文学革命——整理国故——中西文化讨论,胡适都触及了国人不知怎样说才好的问题,一方面他开启了新的治学门径,另一方面他又留下了许多亟待解决的新问题。即是承前启后。

三、为什么恰巧是胡适而不是别人?

胡适在美留学七年(1910——1917),是他一生思想和志业的定型期。作为学者他在文学、哲学、史学、考据学、教育学、伦理学、红学等诸多领域都有深入的研究。机遇恰巧就给了这个有准备的学人。时代需要,他又恰恰做好了准备。胡适自己就说过,凡是被社会普遍接受的思想系统通常具有四种特性:全面性、精严性、实际相关性和弹性。他在中国思想史和文学史,特别是小说这方面的作用都是划时代的。

四、胡适认为杜威的哲学方面总名叫“实验主义”

胡适认为分开来可作两步说1、历史的方法——“祖孙的方法”,他从来不把一个制度或学说看作一个孤立的东西,总是把他看作中段:一头是他所以发生的原因,一头是他自己发生的效果。上头有他的祖父,下面有他的子孙。捉住了这两头,他再也逃不出去了!这个方法的应用,一方面是很忠厚宽恕的,因为他处处指出一个制度或学说所以发生的原因,指出他的历史背景,故能了解他在历史上占的地位和价值,故不致有过分的苛责。一方面,这个方法又是最严厉的,最带有革命性质的,因为他处处拿一个学说或制度所发生的结果平评判他本身的价值,故最公平、又最厉害。

其实,我觉得,这是历史主义的方法,评价一件事情或一个人物,不是看他比后人少了什么,而是看他比前人多了什么。马克思主义也可作如是观。马克思主义是诞生于1848年的欧洲,他的历史背景和思想背景皆出自欧洲。有天经地义的信条吗?世界上有放之四海而皆准的真理吗?时间不同,空间不一,能有吗?如果奉为金科玉律,那岂不成了宗教?胡适是有历史感的人,他的承前启后的作用就是因为他有历史感,对历史负责任,说起来很大,影响更深远。“实事求是”,“实验是真理的唯一试金石”,就是胡适在“五四”时期提倡的。

五、能称之为学说或主义的,都有庞大的思想体系,不是简洁明了几句话就能概括

胡适曾经评论自己文章的长处和短处:“我的长处是明白清楚,短处是浅显”,“五四”后期的马克思主义者无论在思想或文字上,都比胡适更“浅显”,浅显才易为普罗大众接受。启蒙运动总是不免要从批评现状开始,先做破坏性的工作,破坏了旧的以后,用什么来代替?倡导“大胆的假设,小心的求证”的胡适是不会轻易提出的。他怎么肯做出这个价值判断?他是要在社会的自然演进中得出自己的答案,这是胡适先生的长处亦是短处。“革命论”者哪里有这样的耐心?无论城市暴动也好农村暴动也罢,他们早就不耐烦要“行动”了。这是二十世纪二、三十年代中国的现实。哲学的目的是什么?哲学的目的是哲学!

六、1954年大陆对胡适思想的全面批判

俞平伯是胡适的得意弟子,“五四”之子,著名红学家,“师承”和“家学渊源”(他的先祖是俞樾(曲园老人),在中国的重要性不言而喻。1954年9月,中国人民大学研究生李希凡和中学语文教师蓝翎合写了《关于〈红楼梦简论〉及其他》、《评〈红楼梦研究〉》两篇文章,发表在《文史哲》上,文章从“政治与阶级的视角”,对俞平伯的红楼梦研究提出批评,毛泽东看到后,给政治局和中央主管文艺界的领导人写一封信,提出“这个反对在古典文学领域毒害青年三十余年的胡适派资产阶级唯心论的斗争,也许可以开展起来了”,毛此信被冠以《关于〈红楼梦〉研究问题的信》的标题,作为《人民日报》“编者按”现于报端。对胡适的大批判运动在全国轰轰烈烈开展起来,当然不限“红学”研究,对胡适的哲学思想领域、政治思想领域、历史领域、文学领域等进行系统清肃,汇为八卷本的《胡适思想批判论文汇编》,胡适在美国给友人的信:《人民日报》1954年11月一篇批判文章的话“胡适的幽灵还附在俞平伯和其他平分文化界人士的身上”,胡适意识到这几个字可以陷害多少人,可以清算多少人。对皇皇几百万字的《汇编》,胡适耐心看完,有一次唐德刚问“这几百万的巨著里,难道就没有一点学问和真理?!”胡适斩钉截铁地回答:“没有学术自由,哪里谈得到学问”。批判了胡适,批判者又有什么留给后人?公德与私德皆堕落,是与非颠倒,更迷失了历史前行的方向……

早在1949年,原辅仁大学校长,时任北师大校长,著名史家陈垣报纸上发表了给胡适的公开信,陈垣与胡适和陈寅恪曾经有很好的私谊,自此不再联络。胡适之子胡思杜在香港《大公报》上发表“对我父亲——胡适批判”宣布与胡适脱离父子关系(胡思杜在1957年“反右”中自杀)。著名哲学家汤用彤是北大副校长,与胡适也有很好的私谊,1954年让他参加《人民日报》批判胡适的会,当天就脑溢血,神志不清了,直到1964年去世。我特别想知道革命难道就是让人无父无亲,无朋无友吗,把受过西方教育老一代学者都逼死吗?

胡适之先生说过:“今天的人类现状是我们先人的智慧和愚昧所造成的。但是后人怎样来评判我们,那就要看我们尽了自己的本分之后,人类将会变成什么样子了”。

胡适的墓志铭简白:这个为学术和文化进步,为思想和言论自由,为民族的尊荣,为人类的幸福而苦心焦思,敝精劳神以致身死的人,现在在这里安息了……形骸终会化灭,陵谷也会变易,但现在墓中这位哲人所给予世界的光明,将永远存在。

附录:

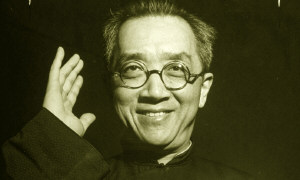

胡适 (1891年12月17日-1962年2月24日),原名嗣穈,学名洪骍,字希疆,后改名胡适,字适之,笔名天风、藏晖等,其中,适与适之之名与字,乃取自当时盛行的达尔文学说“物竞天择适者生存”典故。安徽绩溪上庄村人。

新文化运动时期(1917——1926)新文化运动的启蒙者之一,提倡文学革命、埋首整理国故再造文明。“大革命时期”(1926——1930)胡适之先生1926年7月17日离开北京,开始他的欧洲之旅,1927年5月下旬从美国经日本回上海定居,1930年11月28日离开上海,重回北伐后的北平。北大时期(1931——1937)胡适重返北大后,出任文学院院长,在日本侵略的阴影下,他助蒋梦麟改革北大,希望建立一个高水准的现代化大学。出使美国(1937——1946)胡适使美和卸任后在各大学讲学九年,包括了整个抗日战争时期。他曾经写下“偶有几茎白发,心情已近中年。做了过河卒子,只能拼命向前”。他在美国主流中社会中出入、演讲几百次,赢得美国社会对中国抗日战争的广泛了解同情和支持,他对中国抗日战争最大贡献也在此。东京英文《日本时报》指责胡适以身份到处演讲,是刻意激起美国民众对日本的仇恨,并将美国引入和日本的战争。内战时期(1946——1949)胡适1946年7月回国,就任北京大学校长,是教育、学术、文化界的领导人物。美国和台湾时期(1949——1962)1949年4月——1958年4月,他寄寓美国纽约,1958年4月就任中央研究院院长,定居在台北南巷,直到逝世。他支持《自由中国》的殷海光和雷震,争取争取言论自由,再现了自由主义知识分子的风采,《自由中国》雷震为主编,胡适为发行人。曾经发表《政府不可诱民入罪》,国民党多次发动围剿《自由中国》事件,1960年,雷震冤案入狱,《自由中国》停刊。“万山不许一溪奔,拦得溪声日夜喧。到得前头山脚尽,堂堂溪水出前村”,这是台湾《自由中国》事件后,胡适抄录给雷震的一首诗。1962年2月24日,台北中央研究院酒会上遽然去世。

2010-1-28完成

作者:Aileen

来源:http://www.chinaelections.org/newsinfo.asp?newsid=170042

日期:2010-2-26

标签:龙人